お知らせ

再生砕石に関する共同研究について、広島大学河合教授と黒姫グループ代表にインタビューを行いました。

【対談シリーズ1】黒姫と広島大学との共同研究について聞く

CO2を吸収固定化する再生砕石「CO2-Nomicom®」が果たす意義

地球温暖化は世界規模での環境問題です。黒姫グループでは温室効果ガスを削減し、気候変動の抑制に貢献するための取り組みの一つとして、再生砕石「CO2-Nomicom®」(RC-40)を製造しています。再生砕石とは、解体現場で出たコンクリート塊(以下、コンクリートがら)を細かく砕いたリサイクル製品で、道路舗装の路盤材等に使用されます。この再生砕石は、表面に未反応のセメント成分を有し、これにより大気中のCO2を吸収固定化する性質を元々もっており、地球環境保全に貢献するだけでなく、循環型経済の構築に寄与するものです。

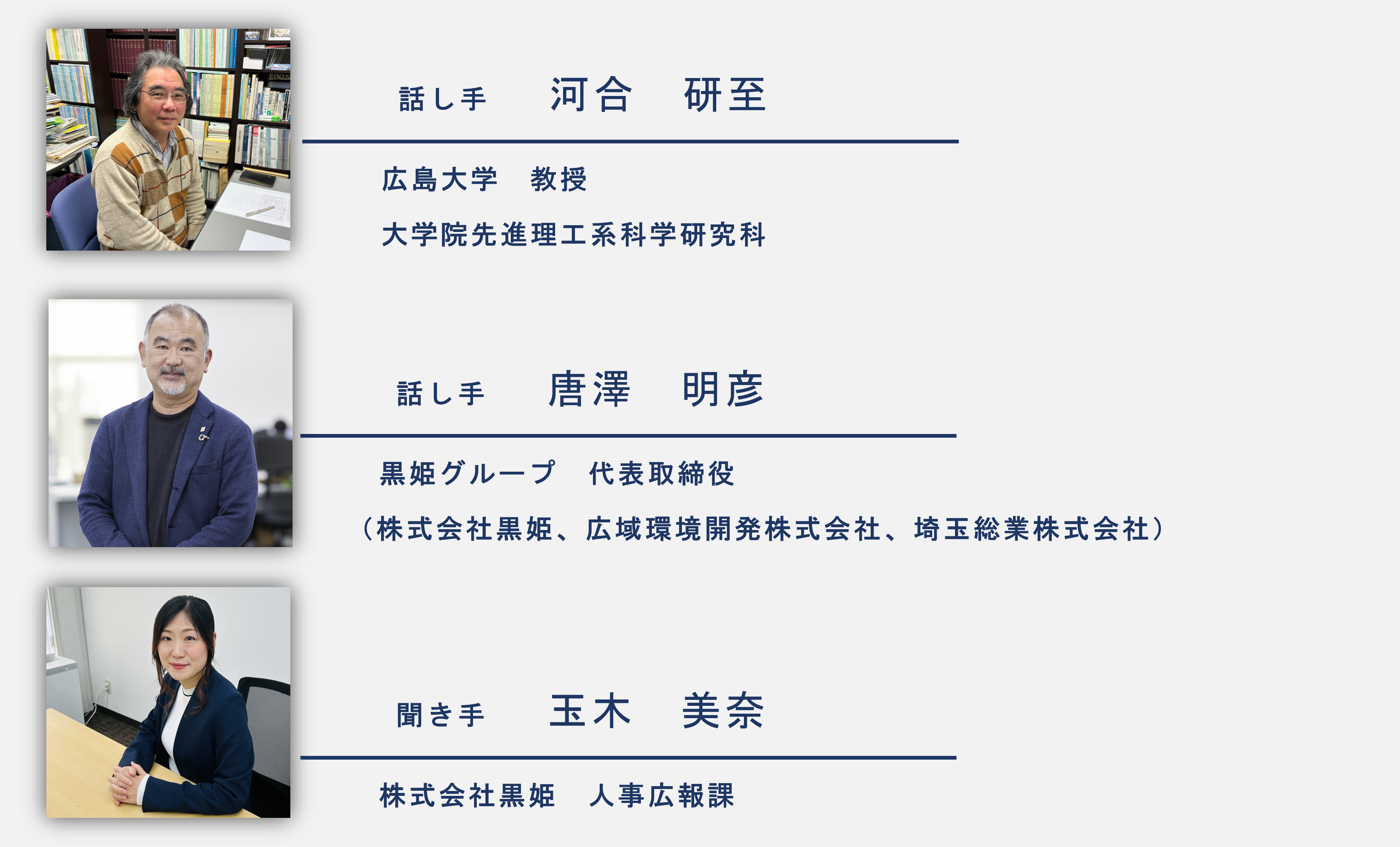

現在、黒姫グループでは「再生砕石がCO2を吸収固定化する化学的メカニズムの解明」「CO2吸収固定量を最大化するための技術開発」「吸収固定化されたCO2量の分析方法の高精度化」を行うために、この分野の研究を先進的に進められている広島大学の河合研至教授と共同研究を進めています。共同研究の内容について、広島大学 河合研至教授と黒姫グループ代表取締役社長 唐澤明彦との対談について、今後シリーズ化して、黒姫グループ広報課の玉木美奈がお伝えしていきます。

二人のコンクリートとの関わりについて

玉木

お二人がそれぞれコンクリートについて学ぶことになったきっかけを教えてください。

河合教授(以下、河合)

私は、東京大学に入学し、当初は都市工学を学ぶ方向を考えていました。理由は、単純に都市の様々な課題を技術によって解決することへのあこがれや、それが若かった自身にとってかっこいいと感じたからです。ただ、色々なことを学ぶうちに、興味が徐々に土木工学の方に移り、せっかく土木工学を学ぶのであれば、泥臭いことの方がダイナミズムを感じられると思うようになり、最終的にコンクリート工学の道に進みました。コンクリート工学の中でも材料系に進んだのは指導教授から影響を受け、その教授からの勧めもあったからです。

唐澤社長(以下、唐澤)

私は群馬高専での卒業研究では水理学を専攻しており、それまでコンクリート工学も学んではいましたが特別な興味があるわけではありませんでした。就職する時にはゼネコンも考えましたが、私が北関東出身で、関東圏で働きたいとの思いもあり、当時卒業生が多くいらした秩父セメント株式会社(現、太平洋セメント株式会社)に興味を持ち、この企業の研究開発部門に就職したことでコンクリート工学の道を進むことになりました。

玉木

お二人とも最初からコンクリート工学に興味があったわけではなく、結果的にコンクリート工学の道に進むことになったのですね。では、実際コンクリート工学の道を進む中で、これまでどのような研究や開発をされてきたのでしょうか。

河合

さまざまな研究を行ってきましたが、広島大学に赴任してからは、フライアッシュ(石炭火力発電所で発生する石炭灰)をコンクリートの材料として多く使えるようにするための研究、コンクリートの粘り気を簡易に測定するための研究、都市ごみ焼却灰などの廃棄物が主原料であるエコセメントの研究等を行ってきました。

環境に配慮したコンクリートやコンクリート製品について研究をするようになったのは、2005年に開催された愛知万博において環境に配慮した施設を考えるための委員会が土木学会で発足され、当時の研究室教授がその委員として参画したことがスタートです。

CO2関連の研究でいうと、セメント製造時のCO2排出量の研究、コンクリート原料である骨材を鉱山から採掘する際のCO2排出量の研究、CO2以外の環境負荷に関する研究、建物の補修や解体時のCO2排出量を減らす方法の研究等をしてきました。

唐澤

セメントメーカーでは、中央研究所でコンクリート製品の研究開発を行う部署に長く所属していました。様々な研究開発に従事しましたが、河合先生からもお話しのあったフライアッシュや高炉スラグ(銑鉄を製造する高炉で発生する副産物)のコンクリート製品への活用であったり、エコセメントを使用したコンクリート製品の研究開発などを行っていました。そして、30年前くらいから環境に配慮した機能性のあるコンクリート製品がトレンドになってきて、自身の研究開発でも環境配慮というキーワードを含めた物が多くなってきたというところです。

河合教授と初めてお会いしたのもコンクリート製品のライフサイクルCO2についての研究を行っていた20年ぐらい前だったと思います。

コンクリートは環境に負荷をかける存在なのか

玉木

お互い同じくらいの時期に、それぞれ別々の場所でコンクリートでの環境配慮について研究を始められていたのですね。やはり、コンクリートは環境に負荷をかける存在なのでしょうか。

河合

そうですね。環境破壊を起こしている側面はあると思います。環境負荷の一つは、コンクリート材料になる骨材です。骨材は、山を削って作っているので。バブルの時期から年々コンクリートの生産量が減少しているとはいえ、近年でも毎年おそらく2~3億トンぐらいずつ山を削っているはずです。山を削らないようにする方法として、再生骨材があげられます。今回の共同研究にも繋がってきますが、コンクリート構造物を解体した時に発生するコンクリートがらを破砕して、各種建設材料として使用すれば、山を削る量を少なくすることができます。現在、コンクリートがらのほとんどは道路路盤材などに使用する再生砕石としてリサイクルされています。コンクリートがらリサイクルのもう一つの用途としてコンクリート材料の再生骨材があり、再生骨材のJISも古くから整備されているのですが、現状クリアしないといけない課題が多数あり、再生骨材コンクリートの生産量は少ないのが現状です。

もう一つの環境負荷は、コンクリートの材料であるセメントを生産するときに原料を高温で焼いてセメントを造る焼成工程があり、ここで多量のCO2を排出することです。ただ、その反面、日本のセメント産業は、天然の材料以外にも副産物や廃棄物を燃料や原料として多量に使用しているので、循環型社会の構築には貢献していますし、廃棄物の最終処分場の延命化にも非常に貢献している側面があることも知っていただきたいですね。

玉木

コンクリートが単純に「悪」というわけではなく、マイナスの側面もあるけれど、プラスの側面もあるということなのですね。私たち黒姫グループが生産する再生砕石も、環境負荷低減や循環型社会の構築の一役を担っている存在になっているということですね。

今回の共同研究に至った経緯とは

玉木

現在、当社と広島大学でCO2の削減に貢献する再生砕石に関して、共同研究を行っていますが、お二人が20年前に出会ってから、今回の共同研究に至った経緯を教えてください。

河合

最初の出会いは、当時、私がインターロッキングブロック舗装の交通区分量の違いでライフサイクルCO2がどのように異なるかについての研究を行っていたころですかね。

唐澤

そうですね。私もセメントメーカーで、インターロッキングブロック舗装の研究開発を行っていたため、専門家同士でお話しする機会をいただいたのが最初の先生との出会いです。その後、私がインターロッキングブロック舗装技術協会の委員であった時に、インターロッキングブロック舗装のライフサイクルCO2に関する報文を協会誌に掲載する際にも河合教授のお力を借りしました。

今回、黒姫グループが生産する再生砕石にいかに多量のCO2を吸収固定させるかの技術開発とともに、精度の高いCO2吸収固定量の分析方法の確立を目指すためには、大学との共同研究が必要であり、はじめに頭に浮かんだのが、コンクリート工学の専門家であり、環境に配慮したコンクリートの研究にも長く携わっておられる河合教授でした。私からお声がけしてご相談させていただいたところ、快く共同研究に応じていただき、今に至っています。

玉木

お二人のご縁で共同研究がスタートし、現在進行中ですが、黒姫グループの広報担当者として今後の展開が非常に楽しみです。

今回は、お二人の出会いから共同研究に至るまでのお話をお伺いしましたが、後編では、再生砕石がCO2を吸収固定化する基本的な化学的メカニズムや研究内容の詳細についてお伺いしたいと思います。そして共同研究結果をどう活かしていくのかの展望についても教えていただきたいと思います。

インタビューを終えて

玉木

昔に比べると多くの建物が建ち、便利な世の中になりましたが、その一方で環境破壊が大きな問題になってきたのも事実です。環境保全が推進される中で、黒姫グループが取り組む環境に配慮したコンクリートの存在について、是非みなさんにも知ってもらえたらと思い今回の対談を企画しました。

今回、共同研究内容の一端をご紹介しましたが、読者の方の中には「コンクリートで脱炭素ができるんだ」と思われた方もいたのではないでしょうか。

今回は、河合教授と唐澤社長の出会いを伺い、最初はコンクリート工学に特に興味のなかったお二人が、今ではこの分野のスペシャリストとして活躍し、共同研究を行うなんて、本人たちも想像していなかったと思います。

そんなお二人に次回は、研究詳細を伺い、「再生砕石」について知らない方にも分かりやすくお伝えできるようにご紹介できればと思っています。

お問い合わせ

お問い合わせ

メニュー

メニュー 閉じる

閉じる